湖北科技学院:构建“三维一体”红色育人体系 培育堪当大任的时代新人

本网讯(通讯员 王泽凝)红色文化资源作为中国共产党百年奋斗的精神瑰宝,承载着革命先烈的崇高理想与奋斗精神,是新时代高校落实立德树人根本任务的宝贵财富。湖北科技学院经济与管理学院深入贯彻落实习近平总书记关于“用好红色资源、赓续红色血脉”的重要指示精神,立足咸宁作为湘鄂赣苏区核心区的地域优势,直面高校思政教育中存在的“形式化灌输、专业化割裂、碎片化实施”等现实困境,创新构建“三维一体”红色育人体系——即以红色基因融入专业课程为根基、以品牌活动浸润日常教育为脉络、以实践行动赋能乡村振兴为延伸,探索出一条“专业教育铸魂、红色文化润心、社会实践力行”的思政育人新路径,为培养扎根中国大地的经世之才注入澎湃精神动力。

一、构建全域化育人体系:三维融合的实践创新

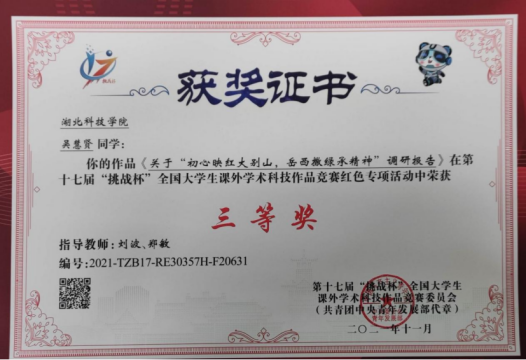

(一) 红色智库深耕:学术研究赋能课程思政

近年来,学院立足湘鄂赣苏区红色沃土,充分挖掘咸宁丰厚的革命历史资源,构建“研—教—践”螺旋式育人机制。师生团队通过文献研读、旧址探访,系统梳理苏区合作社经济、战时物资调配等本土化案例,形成《咸宁红色经济教学案例集》赋能专业课堂——在《乡村振兴经济学》课程中,学生分析“通山隐水洞地下交通站的粮盐贸易智慧”,教师以“通城瑶族红豆杉合作社的红色基因”为案例,引导学生分析革命老区产业振兴路径;在《金融学》课堂,苏维埃银行发行的“红军兑票”成为阐释货币信用的生动教材。在《旅游规划》课上,桑霞团队指导的“远方小院”七年实践成为乡村红色文旅活教材。2021年,18级工商管理专业学生吴慧贤以红色作品《“初心映红大别山,岳西撒绿承精神”调研报告》斩获挑战杯红旅赛道全国三等奖。2023年,学院青马班在九宫山革命遗址开设“行走的财经党课”,这种“史料进课堂、案例融专业”的教学模式,始终紧扣“用身边红色资源讲好专业故事”的核心逻辑,有效破解了思政教育与专业教学“两张皮”的痼疾,使红色历史从抽象符号转化为可触可感的专业智慧。

学生在挑战杯红色专项活动中获全国三等奖 苏维埃银行发行的“红军兑票”

红色革命遗址实地调研图片

(二) 品牌矩阵浸润:“红色追星人”燎原计划

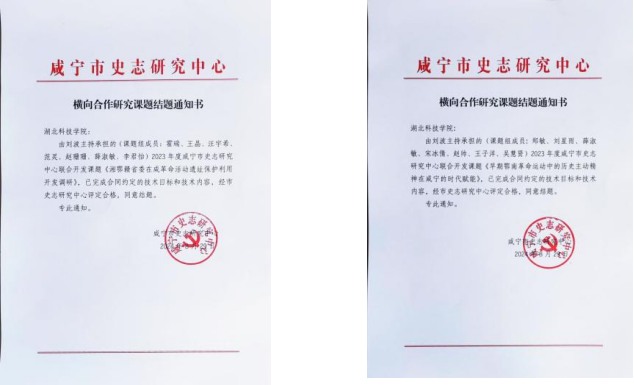

学院创新打造“追星—创星—传星”三阶育人链,使红色教育融入学生成长全周期。在“追星”实践网络构建阶段,学院自2020年至今连续四年开展“红色追星人”暑期社会实践活动,并于今年成功立项“井岗情·中国梦”省级暑期社会实践团队,多年来,共组织500余名学生返回家乡开展革命足迹寻访。学生们跨越全国16个省级行政区,探访延安革命纪念馆、井冈山烈士陵园、广州农民运动讲习所等百余处红色地标,通过撰写调研日志、拍摄纪实影像、收集口述史料等方式,形成508份涵盖论文、手绘画报、隔空对话稿的红色实践档案。进入“创星”成果转化阶段,学院通过“红色档案海选”“红色追星人暑期实践汇报演出”,找出最具特色、最富时代气息、最有实践感悟的红色追星人,通过集中展演将个体实践升华为集体教育素材。2024年10月31日学院举办第三届红色追星人“探寻红色足迹,凝聚奋进力量”的红色汇报演出,选手们以饱满的热情、生动的语言和感人的事例,深情阐述了自己在红色教育实践中的收获与成长,现场观众无不为之动容。在“传星”长效传播阶段,学院与咸宁市史志研究中心合作开展有关红色文化的横向发展研究课题并共建鄂南红色文化展馆,通过实地考察、文献搜集、报告撰写等方式,让学生更好地参与、了解、尊重并传承咸宁市红色革命文化资源,培养学生们的文化认同感以及建设社会主义现代化强国的责任感。鄂南红色文化展馆展出的何功伟烈士手稿、1927年鄂南农民银行股票、苏维埃政府税票、战时经济账册等200余件珍贵文物,引导学生从红色历史和账本数字中解读革命者的廉洁品格与经济智慧,成为咸宁市红色教育新地标。

(第三届红色追星人汇报演出活动现场)

研究课题结项通知书

(三) 校地协同转化:专业实践反哺乡村振兴

学院充分发挥经管学科优势,将红色基因转化为服务地方发展的专业动能。在大学生暑期“三下乡”社会实践活动中,师生组建12支实践队深入咸宁25个乡镇28个村庄,为革命老区产业振兴提供智力支持。师生团队通过深入田间地头和工厂一线的实践,了解产品和景点背后的故事,宣扬和传承当地的文旅资源,努力讲好乡村振兴背后的鲜活故事。2024年暑期实践共产出37个优质宣传视频,近千张产品细节照片,超十万帧素材,产品宣传视频累计播放量达10万余次,在崇阳县金塘镇畈上村,学生协助农户开设“红色山货”抖店直播间,单月销售薯粉、野蜂蜜等农特产品超1万余元。2025年暑期实践在咸安区生牲川茶厂,学生通过调研青砖茶的“前世今生”,读懂其作为“万里茶道”重要贸易商品和中蒙俄友谊与合作的故事,撰写的一份融合“非遗+文旅+电商”的“咸宁方案”正在青春实践中徐徐展开,将持续为千年茶道焕新注入湖科智慧,让青砖茶成为乡村振兴的金叶子。

学院多次组织青马工程学员到武汉的革命场馆开展红色现场研学;通过书记讲党课、讲述咸宁的党史故事等方式深入开展红色文化教育。在通山县冷水坪村,团队实地考察革命历史遗址并与革命老区人民深入接触交流,亲身感受红色文化的魅力,团队创新设计了“红军粮票核算”“合作社分红模拟”等红色财会体验项目,实现了从理论学习到实践体验的转变。在实践中,学生们不仅加深了对红色文化的理解,还培养了独立思考、解决问题等多方面的能力,使红色教育更具实效性和感染力。

学生暑期社会实践、校地合作交流研讨、青马工程学员学习交流图

二、特色品牌活动:红色追星人的多维实践

(一) 沉浸式追星:从课堂讲授到实地体验

“红色追星人”品牌通过场景重构与情感共鸣,重塑思政教育形态。在革命场景与青春视角的交融中,学生党员雷成锴在巴东县照京坪革命历史陈列馆担任义务讲解员,通过对比1931年红军“每户借粮不过一斗”的借据与当代惠农政策,撰写《从公平秤到幸福账》调研报告,深刻感悟“青年当与平庸相斥”的时代责任;在红色家书与纪律教育的结合中,学院于钱瑛纪念馆开展“纸短情长·清风徐来”主题党日活动,学生诵读周恩来致邓颖超的廉洁家书,教师结合苏维埃审计条例讲授“公权为民”廉政党课,使纪律意识内化于心。

(二) 跨域式联动:从地域符号到全域矩阵

当传统红色教育困于地域资源局限时,学院创新打造 “1+N”星火网络:“1”是以咸宁湘鄂赣苏区为核心锚点,“N”是借力学生返乡辐射全国革命圣地。青马班学员黄健在井冈山革命根据地调研学习时,将鄂南苏区与井冈山根据地的经济实践对比分析,吸引了众多师生在线互动;在陕西照金革命纪念馆,学生制作的《从粮票到数字人民币》短视频被馆方永久收藏。这种“在地深挖、跨域联动”的模式,使分散的红色资源聚合成育人矩阵,当这些成果通过“线上展播”“云课堂讨论”立体呈现时,便实现了 “一人追星迹,千屏映初心”的育人裂变。

(三) 创新传播形态:从成果固化到精神再生

学院高度重视红色教育成果的固化与传播,通过编撰实践报告留存历史记忆,制作红色文化作品再现峥嵘岁月,举办红色主题演讲比赛激发思想共鸣,将学生的实践成果以多样化形式进行展示和推广。这种多元化的成果呈现,不仅从文字到影像、从舞台到讲台全面丰富了红色教育的内涵与形式,也为红色文化注入了新的活力与温度。通过这些创新举措,红色文化的传播力和影响力得到了显著提升,使红色教育从单向灌输升华为价值共创。

三、育人成效与社会影响:红色基因的深植与绽放

(一) 学生素养的立体化提升

红色育人体系催生显著人才效应。在理想信念层面,学生们对党的历史和红色文化有了更深入的了解,理想信念更加坚定,爱国情怀更加深厚,社会责任感和使命感显著增强。许多学生在实践后表示,要以革命先辈为榜样,努力学习,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。红色教育与专业教育的有机融合,促进了学生的全面发展。学生们在实践中锻炼了能力,提升了综合素质,为今后的职业发展和人生道路奠定了坚实基础。

(二) 社会效应的全方位彰显

学院实践成果产生广泛社会影响。在品牌影响力方面,“红色追星人”活动获《湖北日报》《香城都市报》《今日头条》等官方媒体头版专题报道;在资源活化方面,桑霞“远方小院”团队七年扎根通山县九宫山管理委员会,签订对口共建扶持协议,设计“苏区粮票”主题民宿,开发“红军果园”认购计划,培训47名村民担任红色讲解员,带动枇杷产业增收300万元/年,获湖北省“三下乡”优秀团队。在范式推广方面,“经世济民助农兴农电商服务项目”入选暑期社会实践校级重点团队,“远方小院”红绿融合范式,已在通山县多地复制推广,并被评价为“高校服务乡村振兴可复制样板”。

部分媒体的报道

四、经验启示:红色育人体系的创新价值

(一) 破解三大困境的范式重构

学院通过系统性创新实现三大突破:其一,破解知行分离困境,通过乡村产业帮扶、跨省红色寻访等“走读+践悟”行动,推动思政教育从认知输入转向行动输出。学生黄健在调研笔记中写道:“触摸苏维埃税票上的印章,比读十篇论文更懂什么是人民财政”;其二,打破专业壁垒桎梏,将苏区盐粮贸易、红色金融史等案例植入专业课程,使《审计学》教学延伸至“革命根据地的财经纪律”,《市场营销》课程增设“老字号红色品牌的传承创新”模块,实现价值引领与能力培养的同频共振;其三,突破时空资源限制,借力学生返乡实践构建覆盖全国的红色资源网络,通过“云上红色追星人”抖音话题与实体展馆互补,延伸教育场域。

(二) 三重生态协同的长效保障

可持续育人体系依托三大生态支撑:资源共生生态整合咸宁史志中心、革命纪念馆、爱国主义教育基地构建“研—教—践”资源池;品牌辐射生态以“红色追星人”活动为圆心,衍生青马研学、书记讲党课、乡村振兴服务站等子品牌,形成矩阵效应;制度保障生态通过制定《红色实践学分认定办法》《课程思政案例库建设标准》,将红色教育纳入党建考核与教学评估,确保长效运行。