湖北工程学院:精准滴灌育新苗 分类引导助成长 ——湖北工程学院构建贫困生分类引导系统的实践探索

本网讯(通讯员 陈玲 彭义虎)习近平总书记强调“就业是最大的民生”“要把发展教育扶贫作为治本之计”。党的十九届四中全会提出“坚持和完善统筹城乡的民生保障制度,满足人民日益增长的美好生活需要”,“十四五”规划进一步明确“健全覆盖全民的社会保障体系,完善分层分类的社会救助体系”。在国家资助政策体系全面覆盖的基础上,如何将精准资助与就业赋能、能力提升深度结合,成为高校落实立德树人根本任务、服务国家乡村振兴和共同富裕战略的重要课题。

当前,家庭经济困难学生群体呈现多元发展需求:部分学生积极向上却缺乏优质平台,部分渴望进步却受困于心理壁垒,部分存在“等靠要”的政策依赖,还有部分因长期压力陷入自我封闭。传统“大水漫灌”式资助难以满足个性化成长需求,更无法充分激发贫困生内生发展动力。为此,湖北工程学院立足“增权赋能”核心理念,创新构建贫困生分类引导系统,通过精准识别、靶向施策,将“扶困”的物质保障、“扶志”的精神激励与“扶智”的能力提升、“扶业”的发展赋能有机融合,为阻断贫困代际传递、培养担当民族复兴大任的时代新人提供实践路径。

一、主要做法

(一)精准画像,建立动态分类机制

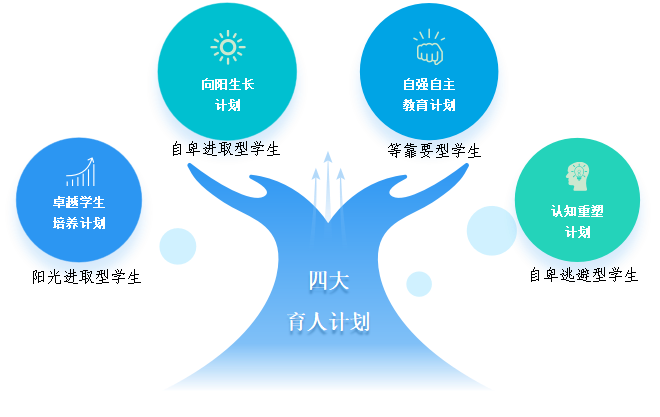

依托大数据平台,从经济状况、学业情况、二课堂表现、人际交往、心理测评5个维度建立贫困生信息库,由辅导员、心理咨询师、学业导师组成评估小组,将学生分为阳光进取型(学业优异但资源受限)、自卑进取型(努力但社交回避)、等靠要型(依赖政策缺乏自主意识)、自卑逃避型(回避竞争机会)四大类,每学期更新发展档案,制定个性化引导方案。

(二)靶向施策,实施四大育人计划

1. 卓越学生培养计划。针对阳光进取型学生,举办课外科研“双选会”、设立学科竞赛专项奖学金,联合招生就业处开展“就业之星”“创业之星”评选。通过国奖获得者风采展示、“湖工榜样学子”答辩等活动,落实“五个一”行动(1场宣讲、1个结对、1次温暖传递、1次调研、1篇成长故事),发挥榜样引领作用。

2. 向阳生长计划。为自卑进取型学生定制“心理成长套餐”(每周1次个体谈话、每月1次团体辅导、每学期2次户外拓展),创设“阳光工作坊”,提供礼仪培训、演讲训练、手工与软件操作等技能课程。如化学与材料科学学院学生赵旭红,入学时因家庭变故(出生被遗弃、10岁养父病逝,由七旬邻居夫妇抚养)存在社交回避倾向,通过该计划逐步建立自信,担任校资助中心学生助理委员会负责人,从“被助者”成长为“助人者”。

3. 自强自主教育计划。对等靠要型学生实施“三自”教育(自我管理、自我服务、自我教育),开展职业规划工作坊、“求职模拟大赛”,设置实验室管理、校园巡查等勤工助学岗,将志愿服务、技能证书纳入综合素质测评,转化为可量化的发展资本。

4. 认知重塑计划。针对自卑逃避型学生,构建“家校社”协同网络,开展“百名辅导员访百家”活动,邀请心理专家讲座。通过“生命故事”叙事治疗挖掘个人优势,结合“微心愿认领”“成长打卡”等活动重建自我认同,近三年自强自主教育计划平均每学年带动20余名等靠要型学生勤工助学;认知重塑计划帮助近30位自卑逃避型学生顺利完成学业,12人当选学生干部。

(三)多维保障,健全育人支持体系

学校设立专项资助育人经费,成立资助育人辅导员工作室1个,学院资助辅导员17人,资助工作学生助理委员会学生干部23人,此外,来自学工、团委、招就、后勤等多部门的76名教师构成的“发展导师团”,从学业指导、心理关怀、职业规划、生活保障等多维度打造综合支持体系。建立“月调度、季评估、年总结”的动态跟踪机制,动态评估育人成效。

二、工作成效

(一)学生发展实现突破

近五年,学生获省级以上大学生创新创业训练计划项目361项,其中国家级项目94项;学生获国家级学科(科技)竞赛奖334项,其中在全国大学生电子设计、智能汽车、智能机器人、机器人及人工智能大赛、大学生创业综合模拟大赛等重大竞赛中屡获全国最高奖。典型案例中,赵旭红通过“向阳生长计划”在导师的指导下,发表4篇SCI论文、获9项发明专利,2025年考取东北大学博士研究生,事迹被《人民日报》报道,成为“扶困—扶志—扶智”融合的生动范例。

(二)社会影响持续扩大

建立校际资助育人联盟,与5所高校开展经验交流;学校组织参与“社会工作力量参与脱贫攻坚行动计划”荣获中国社会工作教育协会嘉奖令,项目案例获得国家级奖项2次,省级奖项15次,并受到《光明日报》、湖北电视台、《湖北日报》等相关媒体平台多次跟踪报道。近年来,学校收到受助学生及家庭的感谢信100余封,获赠锦旗3次。

三、经验启示

一是坚持问题导向,实现精准发力。通过科学分类打破“一刀切”模式,将解决思想问题与解决实际问题相结合,确保帮扶措施与学生需求精准匹配。

二是注重系统思维,构建协同格局。整合“家校社”资源,形成全员、全过程、全方位育人合力,如“发展导师团”与勤工助学岗联动,实现“输血”与“造血”并重。

三是强化长效机制,推动持续发展。 动态评估机制确保措施迭代优化,使资助育人从“阶段性帮扶”转向“终身发展赋能”,为高校思政育人提供可复制的实践路径。

湖北工程学院通过分类引导系统,将思政教育融入资助全过程,让每一株“新苗”都能在精准滴灌下向阳生长,为培养堪当民族复兴重任的时代新人贡献教育力量。

【本文是湖北省高校学生工作品牌《基于“增权赋能”的贫困生分类引导系统的构建》(项目编号:23Z216)的成果。】