三峡大学:打造“四位一体”水利特色学风建设体系 全链条赋能人才培养

本网讯(通讯员 朱伟 罗茜 陈巍)党的二十大报告及《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确要求实施科教兴国战略,强化现代化人才支撑,高校需落实立德树人根本任务,培养兼具家国情怀与专业能力的创新型人才。

三峡大学水利与环境学院秉持“胸怀江河·兴水报国”的生态育人理念,致力于培养专业精、能力强、素质高的新时代水利人才,打造行业特色鲜明的人才培养高地,服务水利事业与区域发展。通过“价值引领—学业夯实—实践赋能—就业导向”四维驱动,衔接思想引领与实践创新,联动人才培养和行业需求,构建从价值观塑造到知识传授、实践能力提升再到就业发展的全链条学风建设体系和育人模式。

一、价值引领:以“水精神”铸魂,激发内生动力

“水润初心”思政课。用好“世界水电之都”的地理优势,充分挖掘三峡工程等水利工程建设中的鲜活案例,收集整理水利工匠的成长故事,形成“水利工匠成长档案”,融入专业教学及思政课程。邀请行业专家、优秀校友进课堂,通过主题班会等形式分享一线经历,使学生深刻感受到水利事业的伟大意义和水利人的责任担当,引导学生树立正确的价值观和职业观。

“水滴榜样”计划。广泛选树各类水利优秀学生典型,包括“基层就业先锋”“国家奖学金获得者”“科技创新标兵”“学业逆袭典型”等,利用新媒体矩阵进行宣传推广,让更多学生了解他们的成长故事和优秀品质,营造比学赶超的学习氛围,让身边的榜样成为学生学习的标杆和动力源泉,激发学生的学习积极性和内在驱动力。

二、学业夯实:以“水知识”固基,筑牢专业根基

“水利阶梯”帮扶机制。针对水利类专业核心且挂科严重的课程,如《水力学》等,构建“专业教师+研究生+本科生学霸”三级帮扶机制。专业教师通过专业知识和教学经验,为学生提供课程辅导与学习方法指导;研究生作为学业中坚力量,协助教师开展辅导,结合科研经验帮助学生理解课程知识在科研中的应用;本科生学霸以朋辈身份分享学习经验和技巧,解答学生学习中遇到的问题,形成全方位、多层次的学业帮扶网络,助力学生攻克学业难关。

“水智赋能”发展工程。积极开展水利+AI、数字孪生智慧水利等方面的沙龙和培训,邀请校内外专家学者为学生举办专题讲座,拓宽学生的专业视野。组织学生参加人工智能培训课程,提升学生对数字技术的应用能力,快速适应水利行业数字化转型的发展需求。

“水坝体系”课程优化。构建以基础课为“坝基”、专业课为“坝体”、实践课为“防渗”的“坝体式”课程体系。在基础课阶段,注重培养学生扎实的数学、物理等基础知识,为后续专业课程学习打下坚实基础;专业课阶段系统传授水利专业知识,培养学生掌握工程设计、施工、管理等核心技能;实践课通过实验、实训、毕业设计等环节,强化学生的实践操作能力和解决实际问题的能力,确保学生具备扎实的专业知识和技能,能够胜任未来水利行业的工作要求。

三、实践赋能:以“水课题”促学,锤炼实战能力

办好科创品牌活动。依托"大禹杯"科技创新活动,组织师生开展水利科研项目,鼓励学生自由组队参与。学院为参赛团队提供经费、场地设备和导师支持,助力科研实践。定期举办成果展示并邀请专家评审指导,表彰优秀项目,激发学生创新热情。同时培育优秀成果,推荐其参加"挑战杯""大创"等国家级、省级赛事,提升学生科技水平和社会影响力。

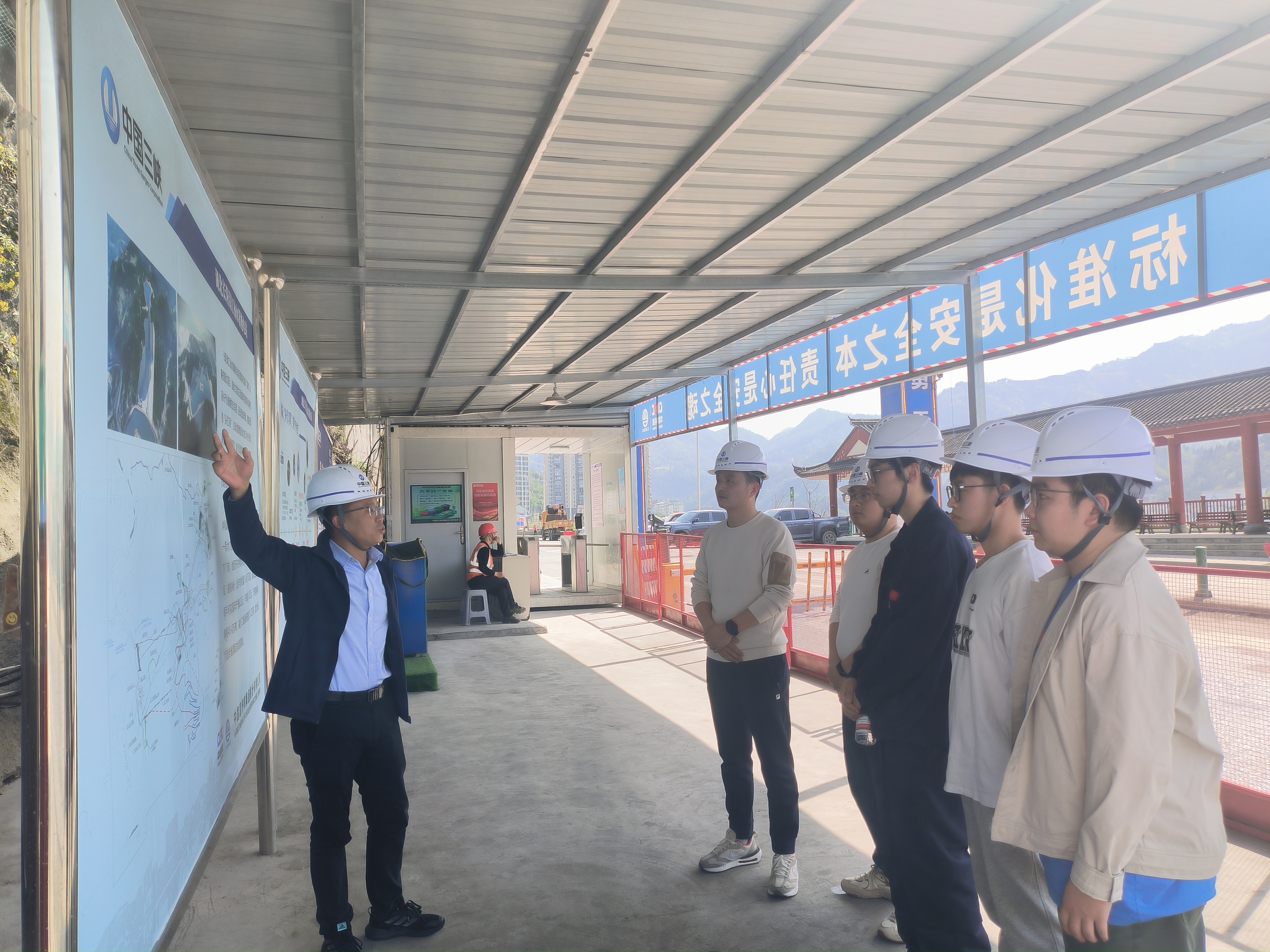

强化校企协同育人。深化校企合作,共制培养方案,按需设置课程与教学内容;聘请企业专家参与教学,指导实习;组织学生进企业实践,促进学用结合。联合攻关课题,让学生参与工程项目,在实战中提升解决复杂工程问题的能力,同时为企业提供技术支持,实现校企双赢。

构建“1+N”导师制度。实行本科生“1+N”导师制,即1名导师指导N名学生,导师根据学生的兴趣和特长,为学生量身定制个性化的学习计划和科研任务,全程指导学生参与科研项目,包括文献查阅、实验设计、数据分析、论文撰写等环节,使学生在科研实践中不断提升专业素养和综合素质,为学生未来的学术发展或职业发展奠定坚实基础。

四、就业导向:以“水行业”明志,铺就发展通途

就业导航图。深入调研水利行业的人才需求、岗位分布和发展趋势,梳理毕业生就业去向,编制“水利毕业生就业地图”。通过就业地图,为学生提供直观、全面的就业信息,帮助学生了解水利行业的就业市场动态和职业发展方向,有针对性地制定就业计划和求职策略。

能力提升班。根据学生不同的职业发展方向,开设考研能力提升班、考公考编能力提升班以及智慧水利技能专项培训等能力提升班,精准施策,切实提高学生的就业竞争力。

【上一篇】中南财经政法大学:深入推进教师评价改革